第133号 令和7年1月1日

高額療養費とは

11月の新聞に、『現在、厚生労働省では高額療養費の負担の上限の見直し(引き上げ)を検討しており、2025年夏に上限を引き上げたうえで、2026年夏に所得に応じた区分を細分化する2段階での実施案が有力とされている』という記事が掲載されておりました。

高額療養費とは、同一月内に同じ医療機関ごとにかかった医療費の自己負担額が高額なった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後から払い戻される制度をいいます。

自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担限がある場合(世帯合算)や、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上の自己負担額がある場合には、これらを合算して自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費の対象となります。

ここでは、現行の高額療養費についてご案内させていただきます。

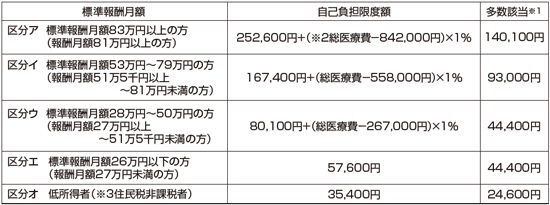

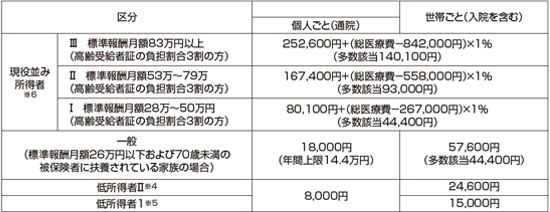

70歳未満の方

※1 多数該当とは、同一世帯で高額療養費の申請月以前の直近1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から自己負担限度額が軽減される措置のことをいいます

※2 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)をいいます

※3 区分アまたはイに該当する場合、住民税非課税者であっても、低所得者には該当しません

70歳以上75歳未満の方

※4 被保険者が市区町村税の非課税者である等である場合

※5 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

※6 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村税が非課税者であっても、現役並み所得者となります

ここまで高額療養費のご説明をさせていただきましたが、いくら後から払い戻されるからといっても、高額な医療費の支払いは大きな負担となります。

あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合には、事前に『限度額適用認定証』の申請をしておくことをお勧めいたします。

『限度額適用認定証』を被保険者証とあわせて医療機関窓口で提示をすれば、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

すでにマイナ保険証をお持ちの方につきましては、マイナ保険証の利用が可能な医療機関であれば、病院窓口にてマイナ保険証を提示した際に「限度額情報への表示」に同意することで限度額適用認定証の申請が省略できます。

その他の事前申請できるものとして、『限度額適用・標準負担額認定書』(被保険者の市区町村税が非課税の方が対象)や『特定疾病療養受療証』(透析されている方や血友病の方が対象)といったものがございます。

詳しくは各保険者(協会けんぽや健康保険組合)のホームページをご確認ください。